Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

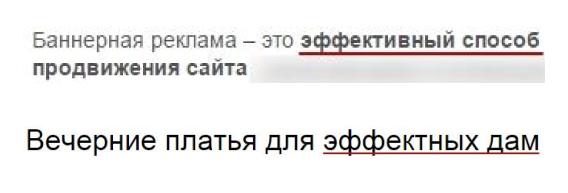

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Содержание

- 1 Что такое речевая ошибка

- 1.1 Лексико-стилистические ошибки

- 1.2 Морфолого-стилистические ошибки

- 1.3 Синтаксисо-стилистические ошибки

- 2 Причины речевых ошибок

- 3 Как избежать ошибок в речи

- 4 Так ли важно соблюдать культуру речи

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Типы ошибок

К числу речевых ошибок относится неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма. В начальных классах работа над подобными ошибками затруднена почти полным отсутствием теоретической основы: те краткие грамматические сведения, которые предусмотрены программой начальных классов, совершенно недостаточны для исправления и предупреждения речевых ошибок. Для планомерной, систематической работы по совершенствованию речи детей необходимо знать виды наиболее типичных речевых ошибок и недочетов. Изучение таких ошибок, а также исследование причин их возникновения может послужить базой для их исправления и предупреждения.

Следует различать наряду с речевыми ошибками также неречевые: композиционные, логические и искажение фактов.

Речевые ошибки делятся на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-стилистические.

На первом месте по частоте стоят словарные или, точнее, лексико-стилистические ошибки. Охарактеризуем пять наиболее типичных ошибок этой группы:

1. Повторение одних и тех же слов: У нас есть кошка. Нашу кошку зовут Мурка. Мурка мышей не ловит, мышей у нас нет. Наша Мурка очень ласковая, все время ласкается.

Причины ошибки — во-первых, малый объем внимания учащегося: он забыл, что только что употребил слово, и выбирает его снова. Само же повторение вызывается тем, что это слово уже активизировано, на что указывал И. П. Павлов: «Если вы имеете для определения одного и того же предмета несколько слов, у вас есть тенденция повторять то слово, которое вы только что написали или произнесли. Это происходит потому, что тонус этого слова выше и он индуцирован» (Павловские среды. М.—Л., 1949, т. И, с. 478).

Источник

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Источник

Речевые ошибки: виды, причины, примеры

Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Источник

Разновидности неточностей в речи

К речевым ошибкам принято относить всевозможные случаи, в которых наблюдается отклонение от актуальных языковых норм. Без их знания бывает сложно нормально жить, общаться с другими людьми, но такие оплошности в своей речи допускает практически любой человек.

Существует несколько различных классификаций таких ошибок, однако наиболее распространённой и общепринятой считается та, что была составлена и предложена доктором филологических наук Фоменко. Он составил ее просто, без академической усложнённости и вычурности:

- произносительные ошибки (правила произношения);

- фразеологические (фразеология);

- синтаксические (синтаксис);

- пунктуационные (пунктуация);

- лексические (лексика);

- морфологические (морфология);

- стилистические (стилистика);

- орфографические (орфография).

Примеры различных ошибок

Известный российский лингвист Стелла Наумовна Цейтлин говорит, что одним из важных факторов, который способствует появлению и распространению оплошностей в речи, является чрезмерно усложнённый механизм речевого порождения. Чтобы убедиться в верности такого заявления, следует повнимательнее рассмотреть отдельные виды речевых ошибок, ориентируясь на предложенную выше классификацию.

Ошибочное произношение чаще всего возникает при нарушении правил орфоэпии, то есть при неправильном произношении отдельных звуков и их сочетаний, а также некоторых грамматических конструкций и слов, заимствованных из других языков. Во многих случаях подобные ошибки связаны с диалектическим произношением слов и звуков («индюх» вместо «индюк», «бурак» вместо «буряк», фрикативное «г» и т. д. ). К этой же группе относятся ошибки в плане акцентологии — нарушения правил ударения. Наиболее частые примеры неправильного произношения из этой категории:

- конешно (правильно — конечно);

- плотит (платит);

- иликтрический (электрический);

- лаболатория (лаборатория);

- щас (сейчас);

- пошти (почти);

- прецендент (прецедент);

- колидор (коридор) и т. д.

К этому же типу речевых ошибок относятся неточности с постановкой ударения. Наиболее часто допускают подобные нарушения в следующих словах:

- звонит;

- договор;

- путепровод;

- свекла;

- шофер;

- диалог;

- каталог;

- алкоголь;

- феномен;

- эксперт;

- магазин.

В группу лексических ошибок входят различные нарушения общепринятых правил лексики. Наиболее распространённые из них — использование различных слов в значениях, которые несвойственны им. Эта подгруппа подразделяется на несколько подтипов:

- смешение слов, которые похожи друг на друга по своему звучанию (экскаватор и эскалатор, индеец и индус, колосс и колос, ординарный и одинарный);

- перемешивание слов, похожих по своему определению (Он обратно прочёл газету);

- смешение слов, сходных и по своему значению, и по звучанию (абонемент — абонент, дипломант — дипломат, невежда — невежа, адресант — адресат, сытный — сытый, командировочный — командированный).

К лексическим неточностям относится и словосочинительство. В этом случае люди прибавляют к уже существующим словам различные суффиксы, окончания, приставки или же убирают их, в результате чего появляется слово с ошибкой. Примеры:

- грузинцы;

- подпольцы;

- героичество;

- мотовщик;

- чечены.

В эту же категорию входит неправильное использование правил согласования слов по смыслу, то есть их взаимосочетания по линии материальных значений. Нельзя, например, сказать «поднимаю тост», поскольку глагол «поднимать» означает какое-либо перемещение, а это никак не может быть согласовано с пожеланием. Другой распространённый пример такой неточности — «приоткрытое настежь окно», ведь оно не может одновременно быть немного открытым (приоткрытым) и открытым широко (настежь).

Также к этой группе из классификации речевых ошибок можно отнести различные тавтологии и плеоназмы. Первые представляют собой словосочетания, составные части которых имеют одинаковый корень:

- задать задание;

- заработать зарплату;

- долгое долголетие.

Плеоназмами являются словосочетания, в которых смысл одного из слов почти полностью пересекается со значением другого. Так, многие люди ошибочно в разговоре добавляют слово «месяц» к их названиям: «май месяц», «октябрь месяц». Другие неправильно используемые варианты при построении словосочетаний:

- маршрут движения;

- крупный мегаполис;

- адрес проживания;

- вовремя успеть и пр.

Фразеологические ошибки чаще возникают, когда человек искажает форму фразеологизма или употребляет его в нетипичном для него значении. Академик Фоменко выделяет семь основных подтипов в этой категории:

- укорачивание («биться об стенку» вместо «биться головой об стену»);

- искажение основы грамматики («сидеть сложив руки» вместе «сидеть сложа руки»);

- соединение фразеологизма с плеоназмом («шальная случайная пуля»);

- перемена лексической составляющей («суть да дело» вместо «суд да дело»);

- расширение лексического состава («обратиться не по нужному адресу» вместо «обратиться не по адресу»);

- соединение или контаминация («делать сложа рукава» вместо «сложа руки» или «спустя рукава»);

- использование в нетипичном значении («поговорить о книге от корки до корки» вместо «прочитать книгу от корки до корки»).

В категорию морфологических ошибок входят ошибки, которые основаны на неправильном применении форм слов. Наиболее типичные примеры:

- туфель;

- дешевше;

- плацкарт;

- полотенцев;

- польта.

Синтаксические искажения связаны с нарушением синтаксиса, то есть правил сочетания слов между собой, соединения предложений в осмысленный текст. Это наиболее широкая группа неточностей, наиболее распространёнными и типичными примерами из которой являются:

- неграмотное управление («оплатить за проезд»);

- перемещение конструкции («первое, о чём мы говорили, — о поездке», правильно — «первое, о чём мы говорили, — поездка»);

- неграмотное согласование («в строю стоят много солдат»);

- синтаксическая неоднозначность («чтение Гашека заставляет задуматься о целесообразности Первой мировой войны» — непонятно, идёт ли речь о произведениях писателя или о нём самом);

- неправильная соотнесенность слов в основной части предложения («Иван стоял перед тем ручьём, который протекал через лес»);

- неправильное применение видовременных глагольных форм («Преподаватель даёт нам знания и научит нас решать задачи» — все глаголы должны относиться к одному и тому же времени).

Орфографические и пунктуационные ошибки часто называют опечатками. У них нет какого-либо существенного обоснования, кроме элементарной неграмотности автора, который пишет по принципу «как слышится, так и пишется». Наиболее типичные из них:

- стина;

- хадить;

- вада;

- физк-ра;

- висна.

Чтобы избежать недоразумений, следует учесть, что правила русского языка не распространяются на нормы написания слов в родственных языках. Так, в белорусском есть ряд слов, которые русскоязычным людям кажутся написанными с ошибкой. К ним относятся «сабака», «малако», «параход», хотя на самом деле причина этого лежит в особенностях разных языков.

Пунктуационные ошибки связаны с неграмотным употреблением знаков препинания во время написания какого-либо текста. Каноничный пример — «казнить нельзя помиловать». Сюда можно отнести обособление выражений несогласованного типа, которые относятся к нарицательным именам существительным, написание тире в составе неполного предложения и т. д.

Категорию фактических ошибок редко выделяют отдельно, поскольку она является неязыковой. Суть её в том, что автор приводит недостоверную информацию, непроверенные сведения, делая это случайно или умышленно. Такое может произойти при написании научной статьи, литературного обзора по диссертации, когда пишущий искажает чужую цитату, не указывает её автора, хотя это нужно делать обязательно. Для корректного указания существует даже специальный ГОСТ.

Подобное часто происходит при создании различных исторических документов. Авторы допускают ошибки в указании фактов, смещают временные рамки. Это может быть случайной ошибкой, но зачастую автор делает её умышленно с целью пропаганды определённой точки зрения.

Исправление искажения слов

Неправильное произнесение и написание слов демонстрирует неграмотность человека. Чтобы избежать этого в будущем, необходимо выполнять следующие действия:

- Почаще общаться с образованными и грамотными людьми.

- Стараться контролировать свою речь, правильно произносить все слова.

- Часто читать художественную литературу, заботиться о повышении уровня образования.

- Изучать таблицы примеров речевых ошибок, которые есть во многих учебниках по русскому языку, специальных приложениях для телефонов.

- Ходить в музеи и библиотеки, посещать музеи и специальные тренинги.

- Писать различные изложения и сочинения для себя.

Такие упражнения могут показаться сложными, но они действительно позволят постепенно улучшить грамотность. Со временем речевые ошибки уйдут в прошлое.

4. Лексические речевые ошибки

Главная > Документ

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Тема 4. Лексические речевые ошибки.

4.1. Лексическая сочетаемость.

Значение слова важно при сочетаемости слов, ведь в речи мы употребляем слово не изолированно, а вместе с другими словами.

Лексическая сочетаемость – это способность слов соединяться друг с другом: длинный путь (но не длительный путь ). Если не учитывать в сочетании слов их лексического значения, мы можем получить просто абсурдные высказывания. Нельзя сказать «жёлтый арбуз», он может быть только красным или зелёным; нельзя сказать «круглый час», но говорят «круглый год» и т.д.

4.2. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология).

Лексическая избыточность – это общее название двух стилистических явлений: плеоназма и тавтологии, обозначающих ненужную, неуместную многословность.

Лексическая избыточность используется как стилистический приём усиления: видеть своими глазами, слышать своими ушами, сделать своими собственными руками.

4.2.1. Плеоназм – это речевая избыточность, возникающая из-за построения лексического значения одного слова другим, целым или какой-либо его частью: внутренний интерьер (слово «интерьер» уже имеет значение «внутренний»); простаивать без дела (слов «простаивать» имеет благодаря приставке про- значение «без дела»); вернуться назад (слово «вернуться» уже имеет значение обратного направления); упасть вниз (упасть вверх просто невозможно); жестикулировать руками (ничем другим жестикулировать нельзя).

Различают два вида плеоназмов. Один вид не является стилистической ошибкой и широко представлен в языке: спуститься с горы (дублирование предлога и приставки), никогда не читал (дублирование отрицания частицей и наречием). Второй вид плеоназма – стилистическая ошибка, при которой излишние слова объединяются в словосочетание или предложение: В прошедшие дни прошли дожди.

4.2.2. Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении повторяются однокоренные слова: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Тавтология может и не быть ошибкой, если является стилистическим приёмом. Это намеренная тавтология: Писатель пописывает, читатель почитывает.

Ненамеренная тавтология является стилистической ошибкой. Например, в предложении Нерешённые проблемы надо решать – ненамеренная тавтология, повторяются однокоренные слова. Чтобы исправить эту стилистическую ошибку, нужно заменить одно из этих слов: Существующие проблемы надо решать.

4.3. Лексическая недостаточность (неполнота высказывания) – это стилистическая ошибка, состоящая в пропуске слова в словосочетании: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос.

Значение пропущенного слова берёт на себя остающееся слово: он служит (в армии), он хорошо знает языки (иностранные).

Но часто лексическая недостаточность приводит к неясности речи, а порой создаёт и комический эффект: День рождения начнётся в пять часов. Здесь пропущено слово «празднование», без этого слова высказывание приобретает совершенно другой смысл.

4.4. Ошибки в употреблении синонимов.

4.4.1. Синонимический повтор: одно явление, предмет, действие обозначаются несколькими синонимами. Синонимический повтор в этом случае используется как стилистический приём в литературе для более глубокого раскрытия образа: У него был тонкий, даже писклявый голос. Иногда при повторе синонимы так тесно смыкаются друг с другом, что пишутся через дефис: грусть-тоска его съедает.

4.4.2. Нарушение норм лексической сочетаемости: ручаться – гарантировать. Глагол ручаться сочетается с предлогами за, в; гл. гарантировать употребляется без предлога. Например: ручаться за успех, ручаться в верности; гарантировать успех, возврат кредита, гарантировать оплату.

Важно учитывать лексическое значение слов, а также различия в значениях и смысловых оттенках. Например: руководящий, инструктивный, директивный. Общее – значение: «исходящий от лица, которое осуществляет руководство, или содержащий те или иные указания, нормы». Различия проявляются в сочетаниях с другими словами: орган, документ, должность, лицо, доклад, решение, указание.

Руководящий – стоящий во главе руководства, направляющий, дающий указания; инструктивный – содержащий в себе руководящие указания; директивный – перен. зн.-е — категорический , не терпящий возражения, основное зн.-е – руководящие указания высшего органа органам подчинённым.

Правильно: руководящий орган, руководящая должность, руководящее лицо; инструктивный документ, инструктивный доклад; директивный документ, директивное решение, директивное указание.

4.5. Смысловой и стилистический отбор лексических средств.

Языковые единицы (слова и словосочетания) обладают не только лексическим значением, но и стилистической окраской, которая определяется сферой употребления и эмоционально-экспрессивными (книж: выражение чувств, переживаний, выразительность) качествами речи.

В речи существуют готовые, привычные для носителей языка обороты (речевые стереотипы, готовые обороты), которые легко воспроизводятся в определённых ситуациях, условиях и контекстах стандарта, являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. Такие обороты называют клише (от фр.cliche «делать оттиски»). Клише существуют во всех стилях речи. В разговорной речи это готовые выражения для ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Например, приветствия: здравствуйте, добрый день, привет, в транспорте: вы выходите? кто последний? и т.д.. Клише используются в официально-деловых документах ( встреча на высшем уровне ), в официально-деловом стиле: мы, нижеподписавшиеся; в научном стиле: наш собственный корреспондент. Знание и правильное употребление клише свидетельствует о хорошем владении речью.

4.5.2. В отличие от клише штампы представляют собой избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стёртой экспрессивностью. Штампами становятся слова, словосочетания и даже целые предложения, которые возникают как новые, стилистически выразительные речевые средства, но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность. Пример: При голосовании поднялся лес рук. Слишком частое использование каких-то образных выражений приводит к тому, что эти выражения становятся избитыми и превращаются в штампы: красной нитью, типичный представитель и др. Речь, полную штампов, нельзя назвать выразительной, напротив, употребление штампов – это стилистический недочёт

4.5.2.1. Разновидностью штампов являются универсальные слова. Это слова, которые употребляются в самых общих и неопределенных значениях: вопрос, задача, поднять, обеспечить и т. д. Обычно универсальные слова сопровождаются трафаретными привесками: работа – повседневная, уровень – высокий, поддержка – горячая. Многочисленные публицистические штампы (труженики полей, город на Волге), литературоведческие (волнующий образ, гневный протест).

4.5.3. Канцеляризмы – это слова и выражения, употребляемые в официально-деловом стиле, где это вполне естественно, при подчёркнуто официальных отношениях, которые возникают, например, с клиентом, заказчиком, исполнителем, пассажиром и т. п. Канцеляризмы придают официальным текстам особую значимость. Их используют, в частности, при составлении договоров: Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке допускается по вступившему в силу решению суда в случаях, установленных законом, а также согласно настоящему Договору. Но когда они проникают в другие стили, это приводит к нарушению стилистических норм. Например: «Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зелёный массив». В данном предложении уместнее было бы употребить вместо «зелёный массив» какие-то другие слова: «лес», «зелень».

В других стилях речи канцеляризмы неуместны, тогда они являются штампами. Например: « Имеет место отсутствие запасных частей».

Штампом можно считать и элементы устной коммуникации, например, «Напоминаю Вам о регламенте» вместо «Пора заканчивать».

Парономазия – преднамеренное употребление паронимов.

Если смешение паронимов – грубая лексическая ошибка, то преднамеренное употребление двух слов – паронимов в одном предложении представляет собой стилистическую фигуру, называемую «парономазия» (от греч. возле, около + называю).

Парономазию называют бинарной фигурой стилистики, поскольку в ней принимают участие оба паронима. Эта фигура распространена широко, а сокращённо её можно назвать бинарной. Чацкий: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (Грибоедов «Горе от ума»).

Кстати, ударение в этом слове – в двух вариантах: паронома´зия и парономази´я.

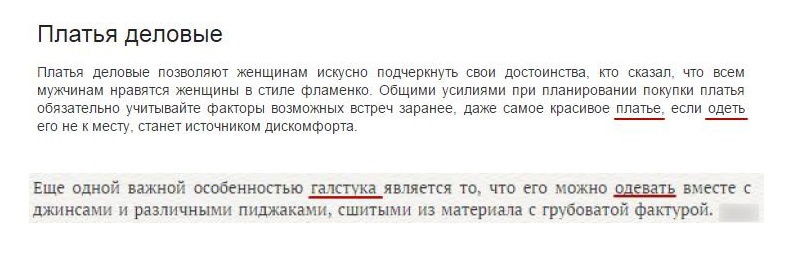

Глагол надеть употребляется только в том случае, когда действие направлено на самого себя (я или он надел пальто, шляпу, очки, носки) и может быть продолжено предлогом на . Если действие направлено на другого, то предлог на просто обязателен (надел шапку на сына, надел ошейник на собаку).

Глагол одеть требует дополнения, обозначающего лицо, которое одевают. Можно одеть ребёнка, куклу и т.п. А вот одеть куртку и пойти гулять категорически нельзя.

Урок 6. Лексическая стилистика

Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.

– Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

– Я писал.

– Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом. » Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!

– В чем дело?

– Дело в том, что. Вы знаете, что такое домкрат?

– Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое.

– Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

– Такой. Падает, одним словом.

Мы привели этот отрывок из «Двенадцати стульев» для того, чтобы показать: мало знать много красивых, выразительных или умных слов, нужно уметь правильно ими пользоваться.

Лексическая стилистика – это наука, изучающая лексические средства языка и вырабатывающая нормы их употребления.

Мы уже вкратце упоминали о ней в третьем уроке, когда рассматривали функциональные стили. Подбор лексики при написании текста является чрезвычайно важной и сложной задачей. Он зависит от ваших целей, аудитории и функционального стиля. В третьем уроке мы описывали, какая лексика присуща тому или иному стилю, и указывали, что смешивать разные типы лексики в одном тексте нежелательно, только если вы не хотите достичь таким образом специального художественного эффекта. В этом уроке мы подробнее поговорим об основных принципах лексической стилистики, которые полезно знать каждому автору.

Содержание

Значение слова и его коннотации

Самой важной характеристикой слова является его значение. Значения слов, наряду с другими типами знаков, изучаются семантикой. В семантике существует несколько подходов к определению значения. Мы не будем подробно описывать различия между ними, скажем лишь, что под значением может пониматься совокупность объектов, процессов, явлений, понятие, общепринятые правила употребления слова и т.д. Как бы ни определялось значение, важно, что оно закреплено в языке, и мы сами не можем произвольно его изменять. Поэтому если вы не уверены в значении слова на сто процентов, никогда не ленитесь заглянуть в словарь, иначе вы рискуете стать вышеописанным Ляписом Трубецким.

Помимо прямого значения, которое иногда обозначают термином денотат, у каждого слова есть также и добавочные значения, или коннотации. Они призваны передавать отношение говорящего или пишущего человека к предмету речи. Поэтому при подборе лексики их также нужно учитывать. Они помогут эффективно пояснить вашу мысль или ваше отношение. В то же время, если вы не подумали о коннотациях, то у читателя они могут возникнуть и сложится не те ассоциации, которых вы добивались. Чтобы проиллюстрировать, как работают коннотации, приведём следующие синонимы: уважение, преданность, подобострастие. Уважение – нейтральный термин, означающий чувство почтения, являющееся результатом признания чьих-либо заслуг, достоинств и достижений. Термин преданность несёт явным образом положительные коннотации: преданный кому-либо человек не только его уважает, но и не оставит в трудную минуту. Подобострастие же имеет отрицательные коннотации: это тупое показное уважение, имеющее за собой корыстные цели и проявляющееся в льстивости, угодничестве, раболепии.

Речевые ошибки

Использование слова без учёта его значения и коннотаций приводит к речевым ошибкам. «Волны падали вниз стремительным домкратом» – яркий пример речевой ошибки. Ляпис Трубецкой не знал точного значения слова домкрат, а потому вставил его в совершенно неподходящий контекст. Понятно, что данный пример является преувеличением: чаще всего люди путают слова, близкие по звучанию (адресат и адресант, инцидент и прецедент) или значению (развитие и улучшение, сопутствовать и благоприятствовать). Ещё раз повторим, что главный способ устранить подобные ошибки – проверять значения слов в словаре. Это полезно ещё и потому, что словарные статьи чаще всего содержат и распространённые примеры правильного употребления слова.

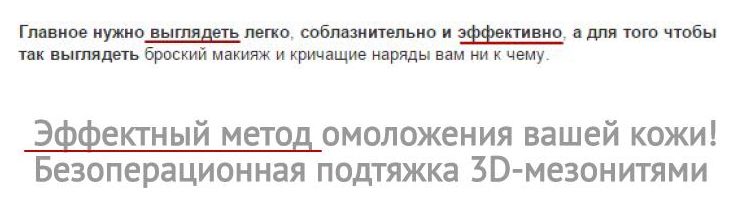

Кроме ошибок, которые напрямую проистекают из незнания значения слова, существуют следующие виды речевых ошибок: эвфемизм, анахронизм, алогизм, подмена понятия, неоправданное расширение или сужение понятия. Остановимся на них подробнее.

Эвфемизм – это слово или выражение, использующееся для замены других слов, которые считаются неприличными или неуместными. Например, о женщине, вместо того чтобы сказать, что она беременна или ждёт ребёнка, говорят, что она находится в интересном положении. По большому счёту, эвфемизм не является ошибкой, однако его неуместное и чрезмерное употребление создаёт эффект плохого стиля.

Анахронизм – нарушение хронологии при использовании слов, относящихся к какой-либо эпохе. К примеру, «Средневековые крестьяне, недовольные условиями своего существования, устраивали митинги». Слово митинг появилось значительно позднее, и его использование по отношению к средневековым крестьянам неуместно.

Алогизм – это сопоставление несопоставимых понятий. Например, «Лексикон художественных текстов богаче по сравнению с другими текстами». В данном случае получается, что лексикон сравнивается с текстами, хотя его можно сравнить только с другим лексиконом. Правильный вариант: «Лексикон художественных текстов богаче по сравнению с лексиконом других текстов».

Подмена понятия – ошибка, вызванная заменой одного понятия другим: «На книжных стеллажах стояли сплошь скучные названия». Понятно, что названия не могут стоять на стеллажах, на них стояли книги. Правильно было бы сказать: «На книжных стеллажах стояли сплошь книги со скучными названиями».

Неоправданное расширение или сужение понятия – это ошибка, возникающая в результате смешения родовидовых категорий. Она имеет две разновидности: употребление родового понятия вместо видового («Два раза в день мы гуляем с нашим домашним любимцем», правильно сказать с нашей собакой) и, наоборот, употребление видового понятия вместо родового («Школа важна для социализации девочек», нужно сказать детей, ведь мальчики тоже нуждаются в социализации).

Лексическая сочетаемость

Лексическая сочетаемость – это способность слов сочетаться друг с другом. Понимать, сочетаются слова или нет, ничуть не менее важно, чем знать их значение. Слова могут не сочетаться в силу нескольких причин. Во-первых, они могут быть несовместимы по смыслу: чёрное солнце, холодный огонь, не спеша торопиться. Во-вторых, ограничения могут накладываться грамматикой: хожу дышать, хорошо мой. Наконец, на соединение слов влияют их лексические особенности: мы можем сказать лучшие друзья, но не лучшие враги.

Нарушение лексической сочетаемости также ведёт к речевым ошибкам. Чаще всего ошибки возникают по трём причинам:

- Путаница в употреблении синонимов. Далеко не всегда синонимы могут входить в одни и те же словосочетания. Возьмём, к примеру, синонимы длинный, долгий, долговременный. Мы можем сказать длинный день и долгий день, но не долговременный день.

- Неправильное употребление многозначных слов. Часто многозначные слова в одном из своих значений легко входят в различные словосочетания, в то время как в другом значении могут сочетаться лишь с немногими словами. Например, слово глубокий в значении «имеющий большую глубину» легко сочетается со всеми словами, подходящими по смыслу: глубокий колодец, глубокое озеро, глубокая река и т.д. Однако в значении «достигший предела, полный, совершенный» это слово имеет уже ограниченную сочетаемость: можно сказать глубокой ночью, но не глубоким днём, в глубокой старости, но не в глубоком детстве.

- Контаминация, или смешивание внешне похожих словосочетаний. Распространёнными примерами контаминации является смешение словосочетаний играть роль и иметь значение, удовлетворять требования и отвечать потребностям и т.д.

Чтобы избегать подобных ошибок, необходимо использовать «Словарь сочетаемости слов русского языка».

Лексическая недостаточность и лексическая избыточность

Лексическая недостаточность – это пропуск слов, необходимых для точного выражения мысли. Она наиболее характерна для разговорной устной речи, но также встречается и в письменных текстах. Результатом лексической недостаточности является комический эффект либо потеря смысла. В качестве иллюстрации, на выставке собак: «Уважаемые участники, оботрите морды и приготовьтесь к параду!» Очевидно, что участники должны обтереть морды не себе, а собакам.

Лексическая избыточность – неоправданное многословие. Она является непременным атрибутом плохого стиля. Различают несколько видов лексической избыточности:

- Пустословие, или переливание из пустого в порожнее: «Прогулки на свежем воздухе очень полезны. Гулять должны все: дети, взрослые, старики. Это полезная привычка, которую нужно прививать с детства. Нужно ли гулять каждый день? Конечно, нужно». Подобные рассуждения не представляют никакой информативной ценности.

- Ляпалиссиада – утверждение очевидной истины: «За десять минут до готовности суп был ещё не готов».

- Плеоназм – употребление в одном словосочетании близких по смыслу слов: главная суть, нелогичный парадокс, предвидеть заранее. Часто плеоназмы возникают из-за объединения синонимов: «Этим примером он показал и проиллюстрировал свою мысль».

- Тавтология – это разновидность плеоназма, возникающая при повторении однокоренных слов, другими словами – масло масленое. Яркие примеры тавтологий: рассказать рассказ, спросить вопрос. Также тавтологическим является соединение русского слова и слова иностранного происхождения, дублирующего его значение: внутренний интерьер, памятные сувениры, ведущий лидер.

Чтобы избежать подобных ошибок, нужно быть просто внимательным. Всегда перечитывайте свой текст несколько раз. Иногда это лучше сделать через несколько часов после окончания работы над текстом. Это поможет создать необходимую дистанцию: вы будете глядеть на свой текст глазами вашего читателя.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Исследовательская работа «Речевая избыточность и речевая недостаточность»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

X школь ная научно-практическая конференция

Речевая избыточность и речевая недостаточность

(Исследовательская работа по стилистике русского языка)

Автор: Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень,

МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Барьяхтар Ольга Богдановна,

учитель русского языка и литературы

г. Тюмень, 2017 г.

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

В настоящей работе рассматривается проблема речевой избыточности и речевой недостаточности. Умение найти точные слова для обозначения тех или иных понятий позволяет автору сделать текст более лаконичным, легким для чтения и понимания. Не секрет, что многие писатели тратили огромное количество времени и сил для подбора тех самых правильных слов, позволяющих наиболее точно выразить мысль. К примеру, А.С. Пушкин в черновиках перебирал множество вариантов, прежде чем останавливался на каком-то одном. Также вспоминаются слова А.П. Чехова: «Краткость – сестра таланта».

Автор текста вместо того, чтобы обозначить свою мысль парой точно сформулированных фраз, пускается в долгие объяснения, которые и дают нам речевую избыточность. Есть и другая сторона: речевая недостаточность. Разговаривая, мы нередко пропускаем слова, торопясь изъясниться, но из контекста речи говорящего, как правило, ясно, что он хочет сказать. А вот в речи письменной пропуск слов недопустим: он нарушает грамматические и логические связи, затемняет смысл, а часто делает речь смехотворной. Как речевая избыточность, так и речевая недостаточность относятся к речевым ошибкам.

Готовясь к экзаменационному сочинению, я столкнулась с тем, что часто делаю ошибки подобного характера: либо что-то недоговариваю, либо пускаюсь в пространственные объяснения. Не всем и не всегда удается подобрать самые точные слова, для того чтобы просто и ясно выразить мысль. В связи с этим я решила изучить указанную тему, собрать наглядный материал, проанализировать, узнать способы, которые помогут избежать ошибок подобного рода. В этом вижу новизну данной работы.

Цель работы: обозначить проблему речевой избыточности и речевой недостаточности и способы их устранения. Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 1. Найти и изучить материал по теме исследования. 2. Познакомиться с классификацией речевых ошибок. 3. На основе собранного материала выпустить методичку для выпускников с рекомендациями: как избежать речевых ошибок.

В ходе работы использовались теоретические методы (обзор литературных источников; анализ, сравнение, обобщение) и эмпирические (наблюдение).

В работе мы рассматриваем классификацию речевых ошибок: плеоназм, тавтология и другие; выясняем, что является причиной речевой недостаточности.

Автор приходит к выводу, что речевая избыточность чрезмерно перенасыщает текст лишними оборотами и словами, в результате чего главную мысль становится сложно уловить, понять. Из-за речевой недостаточности смысл текста теряется, мысль выглядит неоконченной, обрубленной.

План исследования 5

Глава 1. Теория. Речевая избыточность 7

Формы речевой избыточности 8

Глава 2. Речевая недостаточность 15

Глава 3. Практическая часть. Речевая избыточность и речевая недостаточность

в творческих работах учащихся 18

Список литературы 23

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Необходимо о бозначить проблему речевой избыточности и речевой недостаточности, способы устранения указанных речевых ошибок.

Актуальность темы несомненна, так как проблема культуры речи касается не только специалистов, писателей, журналистов, она относится ко всем людям. Порой, люди не видят смысла выражать свои мысли грамотно, в результате возникает множество речевых и стилистических ошибок, из-за которых нередко сложно правильно понять поступающую информацию. Русский писатель Константин Паустовский говорил, что по отношению каждого человека к своему языку можно судить не только о культурном уровне, но и о гражданской ценности человека, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. В наше время наблюдается значительное снижение культуры речи, приобретающее характер ничем не сдерживаемой речевой стихии.

При написании работы использованы творческие работы одноклассников, интернет ресурсы.

Выдвинута гипотеза : речевая избыточность и недостаточность в любой ситуации недопустима и является ошибкой.

Объект исследования: речевая культура.

Предмет исследования: содержательность речи, речевые ошибки.

Этапы осуществления проекта:

Основным источником в нашей работе стала учебная литература, авторами которой являются такие знатоки языка, как И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь, К.М. Накорякова, книга

Ю. Никитин «Как стать писателем».

В течение нескольких недель мы изучали статьи указанных авторов, анализировали классификацию речевых ошибок, просматривали совместно с руководителем творческие работы одноклассников, делали отбор рабочего материала, систематизировали, искали пути решения.

Новизна и актуальность данной работы в попытке систематизировать и адаптировать материал по теме для выпускников 9-х и 11-х классов, с целью показать возможность избежать речевых ошибок и, как следствие, четко и грамотно формулировать мысль в сочинении. Материала по теме достаточно, о днако, вряд ли ученики будут специально искать и изучать его, а, на наш взгляд, воспользоваться готовой методичкой им будет проще. В этом вижу и практическую значимость данной работы.

Речевая недостаточность и речевая избыточность

Козина Виктория Александровна

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ СОШ № 92, 9 «Л» класс

Глава 1. Теория. Речевая избыточность

Юрий Никитин в книге «Как стать писателем», давая советы начинающим писателям, рассуждает о лишних словах, называя их сорняками: «Уже само понятие «сорняк» говорит о том, что такие слова подлежат искоренению. Всюду, где их удается обнаружить.

Убирать, вымарывать, выпалывать, ибо понимающего раздражают, а непонимающему попросту портят впечатление. … К примеру, когда начинающий хочет написать фразу: «Он сунул руку в карман», то, … обязательно уточняет: «Он сунул руку в свой карман», из чего сразу понятно, какой честный, не полез шарить по чужим карманам. Или: надел свое пальто, взял свой зонтик, и так далее и пр. …

Если умничающий новичок хочет написать, что кто-то кивнул, то обязательно уточнит, что кивнул головой, как будто можно кивнуть чем-то еще! Есть умельцы, которые составляют фразу еще круче: «Он кивнул своей головой». … Иногда встречаются чемпионы: «Он кивнул своей головой в знак согласия»! Здорово? Но и это… еще не все. Однажды я встретил вовсе шедевр: «Он кивнул своей собственной головой в знак согласия, соглашаясь со своим собеседником»! …Совет: сорняки удобно убирать, когда «не пишется». …Самое время исправлять …текст. А исправлять будет гораздо легче, если будете знать, что именно вымарывать.» Так Ю. Никитин советует начинающим писателям избавляться от слов-сорняков. И мы прислушаемся к совету автора: «исправлять будет гораздо легче, если будете знать, что именно вымарывать.»

Об этой же проблеме говорит и французский ученый, философ и писатель Паскаль: «Я пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». В этом парадоксальном высказывании заложен глубокий смысл: небрежность при создании текста обычно оборачивается многословием, а краткость и ясность речи достигаются в результате напряженной работы со словом. Типичная лексическая ошибка, подстерегающая говорящего и пишущего, – это речевая избыточность.

Речевая избыточность, или многословие, проявляется в употреблении большего количества слов, чем требуется для выражения мысли. Многословие может быть вызвано плеоназмом, тавтологией, употреблением слов, ничего не прибавляющих к сказанному. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание учёные, писатели. А. М. Горький писал, что лаконизм, как и точность изложения, даются писателю нелегко. Читая рукописи молодых литераторов, он всегда обращал внимание на многословие. Например, ему не понравился отрывок: «Работали молча, без слов. В продолжение двух часов рытья окопов работавшие рядом бойцы не обменялись ни единым словом». На полях Горький заметил: «Какой смысл писать «молча, без слов», когда ведь ясно, что, если человек молчит, он не говорит».

Речевая избыточность (гиперсемантизация) – повышенная информативность лексической единицы, повторная передача одной и той же мысли. Может принимать форму: плеоназмов, тавтологии, рефренов (повторов) и др. Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Формы речевой избыточности

Различают несколько видов речевой избыточности: абсурдизм, тавтология, плеоназм, повтор слов и др.

Абсурдизм. Пример: «труп был мертв и не скрывал этого». Такие высказывания называют ляпалиссиадами. Происхождение этого термина небезынтересно: он образован от имени французского маршала маркиза ля Палиса, погибшего в 1825 году. Солдаты сочинили о нем песню, в которой были такие слова: «Наш командир еще за 25 минут до своей смерти был жив». Нелепость ляпалиссиады – в самоутверждении самоочевидной истины. Ляпалиссиады придают речи неуместный комизм, утверждая очевидные истины. А неуместность, как правило, выражается в том, что подобные обороты всплывают в ситуациях, связанных с самыми что ни на есть трагическими обстоятельствами.

Плеоназм (с греч. p leonasmos – “излишество”) – смысловая избыточность, употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов. Например:

Все гости получили памятные сувениры (сувенир — «подарок на память поэтому памятные в этом предложении – лишнее слово).

У него своеобразная мимика лица. Мимика – это «выражение лица» или в мае месяце, или 100 рублей денег.

Плеоназмы используются в речи для усиления ее выразительности, но нередко их употребление является результатом небрежного отношения говорящего к языку, незнания значения слова, неумения или нежелания вдуматься в смысл сказанного.

Плеоназмами являются сочетания очень огромный, очень прекрасный, поселился жить, пинать ногами, булка хлеба, толпа народа, рублей денег, главная суть, 2 часа времени, белая блондинка, семинарские занятия (надо: занятия либо семинары), оглянуться назад, ложный оговор, темные тени, около мертвого трупа, лично я, в общем и целом, поступательное движение вперед (поступательное движение и есть движение вперед), свободная вакансия (вакансия означает «свободное место»), местные аборигены, неожиданный сюрприз, предчувствовать заранее, говорить вслух, темная ночь и т.п.

К речевым ошибкам чаще всего приводит употребление плеонастических сочетаний, содержащих иноязычные слова, значение которых недостаточно точно известна говорящему: хронометраж времени (хронометраж — измерение затрат времени на что-либо’), прейскурант цен (прейскурант — текущие цены’), первый лидер (лидер — первый, ведущий’), странный парадокс (парадокс — странное мнение, расходящееся с общепринятыми’) и др. Немало плеоназмов, в составе которых исконно русские слова: главная суть, рыбная уха, падает книзу, впервые знакомиться, чрезвычайно громадный, очень крохотный, несколько побыстрее и т.д.

Плеонастической является речь, в которой неоднократно повторяется одна и та же мысль, выраженная с помощью различных языковых средств. Мысль можно повторять намеренно, чтобы обратить на нее особое внимание читателя или слушателя. От такого повторения мысли следует отличать небрежность в построении речи, навязчивое разъяснение того, что известно адресату (речевое «топтание на месте»). Рассмотрим примеры .

С успехом могла бы обслуживать большую часть города автомашина-мусоросборник. Но вместо этого она часами бесполезно простаивает в гараже. Слово простаивать уже содержит в своем значении указание на бездействие, бесполезное использование рабочего времени, поэтому сочетания его со словами без дела, без пользы, без работы, бесполезно, зря неверны. Правильно: часами простаивает в гараже.

Андрей вернулся назад , громко разговаривая и энергично жестикулируя руками . В этом предложении два неверных сочетания: глагол вернуться подразумевает движение вспять и поэтому не нуждается в наречии назад; слово жестикулировать означает «делать жесты, движения руками», а значит, существительное руки избыточно. Правильно: Андрей вернулся, громко разговаривая и энергично жестикулируя.

Жизнь в этом городке ненадолго замерла, чтобы возродиться заново, в новом качестве. В соответствии с одним из значений приставки воз- ( ср. воссоздать, восстановить) глагол возрождаться уже содержит указание на появление действия, процесса вновь, поэтому слово заново при этом глаголе избыточно, ненужно.

Единственный концерт испанского гитариста Пепе Ромеро прошел при полном аншлаге . Одно из значений слова аншлаг – «объявление о том, что все билеты на какое-либо зрелищное мероприятие проданы». Это слово употребляется также в выражении с аншлагом (идти, пройти). Ошибкой является использование слова аншлаг с прилагательным полный , так как его значение уже включено в содержание слова аншлаг. Правильно: … прошел с аншлагом.

К сожалению, речевая избыточность часто встречается в устной и письменной речи. В перечисленных ниже словосочетаниях лишние слова выделены курсивом: первая премьера, электорат избирателей, весь цвет элиты, саммит на высшем уровне, свободная вакансия, успех победы, агрессивный экстремизм, своя автобиография , иммунитет неприкосновенности, положительный успех, на самом переднем фронте, городской градоначальник, главный приоритет, первый лидер, тоска по ностальгии, передняя авансцена, трудоустройство на работу, передовой авангард, совместное сотрудничество, полное фиаско, прейскурант цен, предельные лимиты, в сентябре месяце, час времени, обыденная повседневность, театральное амплуа, печатная пресса.

Несмотря на то что эти выражения мы можем встретить в речи достаточно часто, они остаются речевыми ошибками.

Грамматической разновидностью плеоназма являются ошибки в образовании степеней сравнения имен прилагательных и наречий. Например, ошибочны формы типа более лучше , поскольку слово лучше уже является формой сравнительной степени, поэтому слово более излишне. Подобная ошибка содержится в выражении самый наилучший , где смешиваются две формы превосходной степени имени прилагательного: простая – наилучший и составная самый хороший. Педагоги рассматривают ошибки такого рода как грамматические.

Некоторые плеонастические сочетания закрепились в языке. Например, экспонат выставки (экспонат – «выставленный» ) .

Однако помимо явных ошибок и недосмотров существует понятие « мнимого плеоназма », которое писатель использует сознательно как средство усиления выразительности речи: Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду чьим-то мелочным интересам. Подобное нарочитое несоответствие привлекает на себя внимание читателя, усиливая выразительный эффект.

Не лишним будет упомянуть, что употребление плеонастических сочетаний весьма характерно для фольклора. Как известно, в устном народном творчестве издавна использовались экспрессивно окрашенные плеоназмы, такие как жили-были, море-окиян, путь-дорожка и прочие.

Тавтология (с греч. tauto – “то же самое”, logos – “слово”) – повторение однокоренных слов или одинаковых морфем : Руководители предприятий настроены на деловой настрой; Пилот был вынужден совершить вынужденную посадку; Сегодня в стране сложилась сложная ситуация ; Питательная маска питает кожу; Хоккеисты предприняли ответную контратаку. В одних высказываниях необходимо тавтологическое слово заменить на синоним, в других – совсем убрать его. Например: Питательная маска обогащает кожу. Хоккеисты предприняли ответную атаку .

Тавтология может быть и тонким стилистическим приемом, и речевой ошибкой. Примеры речевых ошибок: организовать организацию, изобразить образ, приблизиться ближе, полностью заполнить. К тавтологии как речевому недостатку часто приводит неумение пользоваться синонимами. Например: Жители Калинова живут скучной однообразной жизнью. Однако повторение однокоренных слов не всегда является речевым недостатком.

В некоторых случаях тавтол о гические сочетания становятся нормативными, смысловая избыточность в них не чувствуется: белое белье, черные чернила, информационное сообщение, реальная действительность ; словарь иностранных слов, бригадир первой бригады ; учащиеся педагогического училища . Не являются речевыми ошибками в выражениях фразеологического характера: в конце концов, мал мала меньше, вокруг до около, видеть своими собственными глазами, ходить ходуном, набит битком, пропади пропадом, есть поедом, видать виды, сидеть сиднем, всякая всячина и т.п. Смысловая избыточность сочетаний типа один-одинешенек, звезда-зорька, поить-кормить, видимо-невидимо и подобных, нейтрализована их поэтичностью и экспрессивностью.