15 июля 2020, 00:10 / Менеджмент

Эксклюзивно по подписке

Почему собственные ошибки ничему не учат людей

Хотя считается, что успешные люди преуспели именно потому, что сделали правильные выводы из своих ошибок

Лорен Эскрейс-Уинклер и Айелет Фишбах, ученые из Школы бизнеса Бута Чикагского университета, предложили участникам исследования пройти сложный тест с двумя вариантами ответов. Затем половине участников сообщили о вопросах, на которые они ответили правильно, а другой – о тех, где они ошиблись. В итоге у всех появилась полная информация о том, что у них получилось и что не получилось, и в повторном тесте участники с позитивным фидбэком сумели ответить на большее число вопросов правильно, а с негативным или совсем не улучшили свои результаты, или улучшения были незначительными. Вывод? Возможно, мы вовсе не учимся на ошибках. Лорен Эскрейс-Уинклер, защищайте свою идею!

Эскрейс-Уинклер: Принято считать, что люди учатся на ошибках. Состоявшиеся люди, рассуждая о своем пути к успеху, говорят, что чем раньше совершаются ошибки, тем больше пользы. Не так давно председатель Верховного суда США Джон Робертс, выступая с напутственной речью, пожелал студентам неудач – чтобы им было на чем учиться. Тем не менее мы с моим соавтором Айелет Фишбах находим, что провалы влияют на нас обратным образом: они мешают нам учиться.

Пережив промах, люди чувствуют свою уязвимость и уходят в глухую защиту – буквально не хотят ничего слышать. Это нас удивило. Неприятные ситуации обычно привлекают внимание. Когда мы проезжаем на шоссе аварию, нас так и тянет посмотреть, что же там произошло. Но когда речь идет о личном провале, люди стараются отвлечься, чтобы сберечь остатки самооценки, в результате плохо воспринимают информацию и не обучаются – кроме случаев с особо сильной мотивацией.

HBR: Значит, участники ваших исследований не были достаточно мотивированы?

– Если это ничем не грозит, люди склонны игнорировать свои сбои. Нет ничего опасного в том, чтобы не знать правильных ответов на вопросы вроде «Сколько денег ежегодно теряют американские компании из-за плохого обслуживания клиентов?» или «Какие из следующих символов древней надписи обозначают животное?».

А вот если ошибка слишком велика и ее последствия невозможно оставить без внимания без вреда для себя, человек включается и извлекает из нее уроки. В психологии известен феномен под названием шоковое обучение. Например, лабораторные крысы запоминают особо тяжелый эпизод – если попробовали яд или получили удар электротоком. Люди тоже учатся на собственном опыте – если провал был значительным. Но большинство повседневных неудач слишком малы, чтобы достигнуть порога нашей особой восприимчивости.

– Как определяется этот порог?

– Это зависит от многих факторов. Понятно, что цена вопроса должна быть выше ошибки в тесте, но ниже последствий от случайного употребления яда. Мы провели серию дополнительных исследований и проверили, помогает ли людям учиться на их ошибках крупный бонус. Кроме того, мы проверили, не улучшатся ли результаты, если вопросы теста взяты из жизни, ведь нам всегда интереснее думать про что-то близкое. Например, мы задавали вопросы вроде «Какая из этих двух пар обручена?». Ни то ни другое на результаты не повлияло.

В другом эксперименте мы повысили ставки иначе: дали примерно 300 специалистам по телефонным продажам трудный тест про обслуживание клиентов – напрямую относящуюся к ним тему. Увы, и здесь результаты были прежними: те, кто получил обратную связь о своих успехах, улучшили результаты, а те, кому сообщили о неудачах, – остались на прежнем уровне. Понятно, что ошибки в важной для них сфере наверняка огорчили участников, но неудача оказалась слишком незначительной, чтобы люди захотели поработать с ней. Они предпочли уйти в себя.

– То есть учиться на ошибках нам всем трудно?

– Участники наших экспериментов в среднем учились на cвоих ошибках хуже, чем на успехах, но были и исключения. Между конкретными людьми мы наблюдали существенную разницу. Некоторые участники выделялись тем, что обращали серьезное внимание на неудачи и извлекали из них уроки. Предыдущие исследования Фишбах показывают, что эффект может зависеть от опыта. Эксперты внимательнее к провалам, чем новички. Если ты уже много раз приходил к успеху, один сбой не воспринимается как серьезная проблема.

Кроме того, учившееся на ошибках меньшинство, возможно, имеет установку на рост. Они верят, что могут стать лучше, и это мотивирует их оставаться в игре. Возможно, если бы мы привили такой взгляд на мир всем участникам, они дружно начали бы учиться на ошибках.

– Как внушить человеку установку на рост?

– Просто объяснив, что мозг способен развиваться и что их способности не даны им раз и навсегда, а могут быть улучшены.

– Есть ли какие-нибудь другие способы снизить угрозу нашему эго и стимулировать обучение?

– Да, люди неплохо учатся на чужих ошибках. В одном из наших исследований участники просматривали ответы других людей на тесты и получали информацию об их результатах. Если при мысли о собственных неудачах люди ощущали угрозу своему «я» и уходили в себя, то чужие оплошности не мешали им анализировать и учиться.

– Каков же должен быть вывод для менеджеров – надо ставить сотрудников в ситуации, где они реже давали бы маху? Или помогать им сменить установку и научиться извлекать уроки из сбоев?

– Если вам нужен немедленный результат, помогите людям побеждать. Люди лучше запоминают свой успех и учатся на нем. Попробуйте обращать внимание подчиненных на то, что у них уже хорошо получается, и поддержать их в этом. Либо же предложите им обратную связь таким образом, чтобы укрепить, а не разрушить их самооценку. Если вы не торопитесь, можно пойти на системные изменения: скорректировать установки, сдвинуть акценты в корпоративной культуре или иначе взглянуть на саму суть ошибок, помогая людям не замыкаться в себе, а учиться на промахах.

Статья впервые опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь

Вы, вероятно, много раз слышали о том, что совершать ошибки и извлекать из них уроки — лучший способ достичь совершенства. Но сказать легче, чем сделать. Общество порой очень жестко наказывает человека за ошибки. Да и уметь из них извлекать уроки — целое искусство, специально которому никто не учит. Так что овладеть им нужно самому. Вот шесть способов для этого.

1

Будьте готовы признавать свои ошибки

Кэтрин Шульц, американский журналист и писатель, в своей лекции «On Being Wrong» на TED говорит, что мы, когда думаем о самих себе, редко признаем свою неправоту. У себя в мыслях мы почти всегда правы.

Осознание того, что мы ошибаемся, приносит боль. Это вызывает неловкость и заставляет чувствовать себя глупо. Но еще хуже, когда мы совершаем ошибки и пытаемся не испытывать чувство вины, придумывая для себя оправдания. Желание чувствовать, что мы всегда правы, делает нас зависимыми. Эта привязанность не позволяет предотвращать ошибки и учиться на них, чтобы не допускать в будущем.

Первым шагом к «выздоровлению» является признание, что вы ошиблись. Скажите себе: «Я неправ» и терпите дискомфорт, который приходит вместе с этим. Окружающие воспринимают такое поведение как признак интеллекта и честности.

Признание своих ошибок также тренирует осознанность — способность замечать свои действия и понимать, когда они приводят к неудачам.

2

Избегайте руминации

Дискомфорт, о котором говорилось выше, временный. Сьюзан Нолен-Хоексема, доктор философии, психолог и профессор Йельского университета, указывает, что вместо того, чтобы зацикливаться на своих ошибках, нужно практиковать адаптивный самоанализ.

Это означает, что необходимо выделить время, чтобы подумать об ошибке и изменить свое поведение, не допустить повторения ситуации в будущем. Не можете понять, когда в голове играет заезженная пластинка с записью произошедшего, а когда происходит адаптивный самоанализ? Вот два вопроса, которые помогут разобраться:

- Это удерживает меня в прошлом? Если да, то это заезженная пластинка для ваших мыслей («руминация», на языке психологов).

- Это помогает мне учиться и расти? Если да, то это адаптивный самоанализ.

Самый лучший способ практиковать адаптивный самоанализ — задавать правильные вопросы.

3

Задавайте правильные вопросы

Когда вы допустили ошибку, чтобы отрефлексировать ее, нужно задать себе несколько вопросов. Вот некоторые из них:

- Есть ли что-то, что поможет исправить ошибку?

- Что можно спасти в этой ситуации?

- Есть ли скрытая возможность в ошибке?

- В чем была причина ошибки?

- Вы допустили ошибку в стратегии или методе, который выбрали?

- Вы совершили ошибку, выполняя план?

- Что можно сделать иначе?

- Были ли какие-нибудь предупреждающие знаки, которые вы пропустили?

- Вы сделали какие-то предположения, которые оказались неправильными?

- Эта ошибка выявила что-то, о чем вы не знали до ее совершения?

- Что сработало? Что не сработало?

- Эта ошибка показала, что вам не хватает навыков? Или практики?

- Эта ошибка указала на черту характера, которая тянет вас назад? Например, высокомерие или негибкость в мышлении.

- Что вы сделаете, чтобы не повторять эту ошибку снова?

Изучите свои ошибки, тщательно проанализировав ответы, которые дадите.

4

Сочувствуйте себе

Как только вы задали себе вопросы и определили уроки, которые можете извлечь из сделанной ошибки, отпустите все оставшиеся отрицательные чувства, которые могут возникнуть; проявите сострадание к себе.

Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Беркли, показало, что сострадание к себе может быть очень полезным. Они выяснили, что те ученики, которые совершили ошибку в тестах и которым позже дали возможность пожалеть себя, быстрее справлялись с негативными эмоциями и принимались за учебу снова.

Что они делали? Просто повторяли аффирмации. Вот некоторые фразы, которые вы можете использовать в следующий раз, когда совершите ошибку:

- Мои ошибки не определяют мою личность.

- Никто никогда не преуспевал в жизни, не совершая ошибок.

- Ошибки — часть человеческого существования.

- Я горд тем, что попробовал.

- Я сделал ошибку, но не собираюсь долго корить себя за это.

- Теперь я лучше подготовлен к своей следующей попытке.

- Я благодарен этой ошибке за то, что стал лучше.

- Я собираюсь понять, в чем заключается ошибка и попробовать еще раз.

5

Учитесь на ошибках и двигайтесь без страха

Худшее, что может произойти — дать ошибкам возможность влиять на ваши дальнейшие действия.

Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу однажды сказал: «Жизнь, наполненная ошибками, не только более почетная, но и более полезная, чем жизнь, потраченная на то, чтобы ничего не делать».

У вас должен быть страх перед отсутствием действием, а не боязнь ошибиться. Даже если вы все тщательно спланировали и избегаете ошибок, рано или поздно они все равно будут. Это абсолютно нормально. Будьте готовы сделать выводы и, вооружившись новыми знаниями, пробуйте еще и еще.

6

Применяйте пробный подход к жизни

Мир невероятно сложный. Никто, даже самые умные люди на планете, не знают, что будет завтра, ведь слишком много факторов влияют на ближайшее будущее. Метод проб и ошибок — лучшая техника решения проблем на все времена:

- Когда вы столкнулись с проблемой, примите решение использовать несколько разных подходов.

- Создайте систематический способ определить, что работает, а что нет.

- Проанализируйте полученные данные, внесите необходимые изменения и повторите попытку.

Помните, жизнь требует смелых, постоянных экспериментов. Не останавливайтесь. Желаем вам удачи!

Ошибаться, конечно же, неприятно. Однако ошибки — это главный источник нашего жизненного опыта. Каждая из них делает нас немного мудрее, помогает лучше понять окружающий мир и самих себя, помогает вывести на новый уровень наши навыки и личные качества.

Проблема в том, что у большинства людей «обучение на своих ошибках» происходит спонтанно и неосознанно. В результате многие совершенные ошибки ничего не добавляют в копилку их личного опыта: они воспринимаются исключительно как источник страданий, а потому очень часто повторяются снова и снова.

Сегодня мы поговорим об одной простой, но очень мощной технике саморазвития, которая называется «Работа над ошибками». Она помогает учиться на своих ошибках более сознательно, извлекать из них максимум опыта и почти сразу менять свою жизнь к лучшему.

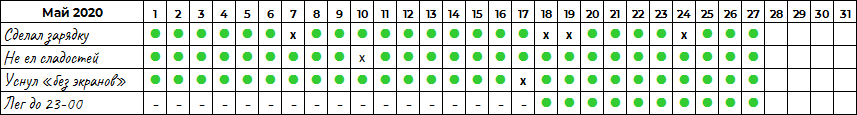

Дневник «Работа над ошибками»

Для использования этой техники вам потребуется завести специальный дневник, который будет называться «Работа над ошибками». Это может быть бумажная тетрадь, текстовый файл на компьютере или электронная таблица.

Обратите внимание на следующее:

1. Дневник должен быть по-настоящему тайным. Не показывайте его никому, даже друзьям и близким. Еще лучше, если никто вообще не будет знать о его существовании. Дело в том, что вам придется записывать в него довольно неприятные факты о себе. И если вы знаете, что эти записи кто-то будет читать, то невольно начнете все цензурировать и приукрашать, из-за чего эффективность техники упадет в разы.

Храните дневник там, где на него никто не сможет натолкнуться даже случайно. Если вы делайте записи в файл, уберите его в какую-нибудь неприметную папку и закройте паролем.

2. Работа с дневником должна быть регулярной. Лучше всего заполнять его вечером, пока свежи воспоминания, но можно это делать и по утрам (в этом случае вы будете разбирать вчерашний день). Также можно работать с дневником один раз в неделю, например, по воскресеньям. Имейте в виду: чем больший период времени вы рассматриваете, тем больше событий ускользает от вашего взора.

Дневник может быть как обычным текстом, так и таблицей — это дело вкуса.

Если вы решили работать с электронной таблицей, закрепите в ней верхнюю строку и установите в свойствах ячеек «перенос текста». Саму таблицу размечаем следующим образом:

Если вы решили работать с обычным текстом, вам не нужно ничего размечать: просто по очереди записывайте все этапы.

Итак, приступим. Анализ ошибок в дневнике состоит из 5 этапов:

Этап 1. Вспомнить и записать ошибки

На этом этапе мы выписываем все ошибки, которые совершили за день или за неделю. Ошибками будут считаться не только наши явные промахи, но и любые неприятные события.

Дело в том, что каждое такое событие — это всегда в какой-то степени следствие наших поступков. Если же мы воспринимаем неприятности как сугубо внешние явления, мы словно говорим себе, что не контролируем ситуацию. А поверив в это, мы становимся пассивными жертвами обстоятельств и уже ничего не можем изменить.

Безусловно, бывают такие ситуации, когда от нас действительно ничего не зависит. Но очень часто это не так.

Предположим, что сегодня на нас накричал начальник. Он хам, псих и самодур? Очень может быть. Но была ли у нас возможность предотвратить конфликт? Наверняка да. Например:

- Мы могли сдать ему этот злосчастный отчет еще вчера.

- Мы могли вежливо, но твердо поставить его на место (хамство вообще терпеть не стоит).

- Мы могли найти работу с нормальным руководителем и т. д.

Если же мы снимаем с себя ответственность за эту ситуацию, мы отказываемся от активной жизненной позиции и начинаем пассивно плыть по течению.

Итак, записываем ошибки. Для этого мысленно «прокрутите» в голове весь прошедший день (или неделю) и попробуйте вспомнить следующее:

1. Какие явные промахи вы совершили?

2. Какие дела не удалось сделать? Какие планы сорвались?

3. Какие неприятности с вами произошли?

4. Из-за чего у вас портилось настроение?

5. С кем возникали конфликты и недопонимания?

Вот такой примерно список у вас может получиться:

Здесь, кстати, удобно пользоваться методом пяти пальцев, о котором мы как-то уже писали. Суть его в том, чтобы перебирать прошедшие события по жизненным сферам: мысли, знания, эмоции, общение, здоровье и т. д.

Также полезно делать пометки в течение всего дня или недели. Формулировать сами ошибки не надо: просто запишите в блокнот или на диктофон пару слов, которые помогут вам вспомнить о событии. Например: «автобус», «продавец в магазине», «удалил файл», «забыл ключи» и т. д.

После того как вы записали все ошибки, посидите еще 2–3 минуты, прежде чем двигаться дальше. Часто в эти минуты в голову приходят всякие неприметные события, о которых мы сразу не вспомнили.

Этап 2. Выявить причины ошибок

Теперь мы должны найти причину каждой записанной ошибки. Этот этап поможет нам выявить свои «слабые места» и понять, что конкретно нужно исправить. Подумайте: почему произошло то, что произошло?

Вот что примерно должно у вас получиться:

При анализе причин важно придерживаться принципа «Mea culpa» (в переводе с латыни — «моя вина»). Иными словами, мы должны в первую очередь искать причину произошедшего в своих действиях. Еще раз: мы можем что-то изменить лишь тогда, когда берем на себя ответственность за то, что произошло.

Даже если у неприятного события есть явные внешние причины, подумайте: могли ли вы его предотвратить? Могли ли вы к нему как-то подготовиться? Если да, то именно это и следует записать как причину.

Например, мы пошли в лес за грибами, попали под дождь и до нитки промокли. Дождь, естественно, случился сам по себе и на это мы повлиять никак не могли. Однако мы могли перед выходом из дома посмотреть прогноз погоды или взять с собой плащ-дождевик.

У некоторых событий может быть несколько причин — это нормально. В этом случае можно записать их все или же выбрать из них только самую главную.

Этап 3. Исправление ошибок

На этом этапе мы выясним: а нельзя ли эти ошибки хоть как-нибудь исправить? Подумайте:

- Можно ли изменить то, что произошло?

- Если нельзя, то можно ли минимизировать или компенсировать последствия этих ошибок?

Каждая ошибка — это всегда какой-то ущерб, нанесенный нашей жизни, нашим планам и нашему душевному равновесию. И в идеале было бы здорово этот ущерб если не ликвидировать, то хотя бы чуть-чуть «сгладить».

Вот как это может выглядеть:

Увы, но многие ошибки в нашей жизни исправлению не подлежат. И если эта графа часто будет оставаться у вас пустой, не переживайте: так и должно быть. Просто переходите к следующему этапу.

Этап 4. Меры профилактики

Теперь самое главное: мы должны понять, как не допустить повторения этих ошибок. На данном этапе нужно для каждой ошибки придумать свои меры профилактики. Обычно это либо правила, которые следует соблюдать, либо задачи, которые следует выполнить. Например:

Этот этап — «сердце» нашей техники. Каждая такое правило и каждая задача — это то, что помогает нам изменить свою жизнь к лучшему. Даже если сами изменения выглядят совсем небольшими, со временем они будут накапливаться и давать потрясающий результат.

Как разрабатывать меры профилактики? В первую очередь нужно смотреть в раздел «Причины»: именно там обычно и скрыт «корень проблем». Если мы устраняем причину ошибки, то исчезает и сама ошибка.

Например, я проспал на работу. У этой неприятности есть две причины: я поздно лег спать, а утром не услышал будильник на смартфоне. Теперь у меня появятся одно новое правило и одна регулярная задача:

- Ложиться спать не позднее 23–00.

- Устанавливать на смартфоне сразу два будильника с интервалом в 5 минут.

Как вы уже поняли, для одной ошибки может быть создано сразу несколько правил и задач.

Этап 5. Внедрение улучшений

Недостаточно просто придумать правила: еще нужно сделать так, чтобы эти правила сразу же начали работать и менять жизнь к лучшему. Если не внедрять их специально, они будут мертвым грузом «пылиться» в нашем дневнике. Высока вероятность, что вскоре мы о них забудем и снова допустим уже проработанные ошибки.

Поэтому на последнем этапе нужно определить: с помощью какого инструмента мы будем внедрять эти правила? Вот как это выглядит:

Рассмотрим эти инструменты чуть более подробно.

1. Разовая задача. Это задача, которую нужно выполнить всего один раз, чтобы предотвратить дальнейшее повторение ошибки или проблемы. Например, если у нас есть проблема «тормозит компьютер», нам достаточно «купить дополнительный блок ОЗУ на 16 Гб».

Задачу записываем в органайзер (если у вас его еще нет, то обязательно заведите) на тот день, когда ее удобно будет выполнить.

2. Регулярная задача. Это задача, которую нам нужно периодически повторять: каждое день, каждую субботу, каждый месяц и т. д. Например, если мы по дороге с работы постоянно забываем купить продукты, нам потребуется создать регулярную задачу-напоминание «Не нужно ли зайти в магазин?».

То же самое: создаем в органайзере новую задачу (можно привязать ее к конкретному времени) и настраиваем ее повторение. Подробнее о том, как работать с такими задачами, вы можете прочитать в нашей статье «Повторяющиеся задачи».

3. Рабочий чек-лист. Чек-листы — это очень удобный инструмент для организации любых повторяющихся процессов. Сюда относятся тренировки и занятия спортом, мероприятия по уборке, уход за питомцами, проверки, аудиты, создания типовых продуктов и т. д. Если вы регулярно пользуетесь чек-листами, вам будет легче предотвращать ошибки: допустив какой-нибудь промах, просто добавьте в чек-лист новый пункт для его профилактики.

О создании рабочих чек-листов у нас была отдельная статья.

4. Трекер привычек. Некоторые правила потребуют от нас выработки новых привычек или изменения старых. Для этой цели в тайм-менеджменте используется несколько инструментов, из которых самым популярным является трекер привычек:

Работает он очень просто: каждую привычку, которую нам нужно выработать или изменить, мы добавляем в трекер и отслеживаем ее соблюдение.

5. Личный кодекс. Это еще один очень мощный инструмент саморазвития, о котором следует как-нибудь рассказать отдельно. Он представляет собой свод персональных правил и принципов на все случаи жизни: от общения с людьми, до ухода за домом.

Для создания кодекса можно использовать блокнот, общую тетрадь или текстовый файл.

В кодексе может быть несколько разделов. Например:

- Главные правила;

- Мои моральные принципы;

- Общение с людьми;

- Бизнес;

- Клиенты;

- Здоровье;

- Автомобиль и т. п.

Чтобы кодекс работал, его нужно регулярно и вдумчиво перечитывать. В этом случае правила будут «впитываться» и становиться неотъемлемой частью нашей личности.

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, можно подобрать для каждого правила подходящий способ внедрения. Обратите внимание: после этого вам нужно сразу же разложить все задачи и правила по «своим местам»: в органайзер, в трекер привычек и т. д. В противном случае о них можно очень быстро забыть.

Заключение

Алгоритм только на первый взгляд кажется большим и громоздким, но на практике он не отнимает много времени. Обычно «работа над ошибками» занимает не более 10–15 минут в день.

Если у вас совсем мало времени, попробуйте выполнять эту технику один раз в неделю. Также можно использовать ее упрощенный вариант: записывать не все ошибки, а только 3 самых значительных.

Наиболее частая проблема с дневником — это повторение ошибок. То есть, мы анализируем ошибку, внедряем профилактические меры, а она все равно повторяется. Здесь есть два варианта:

Вариант 1. Неправильно установлены причины. Подумайте, что еще может вызывать эту ошибку? Что вы могли упустить?

Лайфхак. У ошибки может быть много причин. Но есть и одна универсальная причина: мы совершаем ошибку потому, что у нас есть возможность ее совершать. И чтобы ошибка исчезла, достаточно устранить эту возможность.

Например, мы отвлекаемся на социальные сети во время работы. Как сделать, чтобы это стало невозможным? Тут много вариантов: выйти из всех аккаунтов, использовать другой профиль браузера или даже отключать интернет.

Вариант 2. Неправильно выбраны меры профилактики или способы их внедрения. Здесь, к сожалению, нет универсальных решений: вам придется немного поэкспериментировать.

Лайфхак. Лучше всего работают простые «механические» методы, которые не требуют размышлений и самоконтроля.

Например, ежедневно по дороге с работы мы заходим в кондитерский магазин и покупаем пирожные, набирая лишний вес и лишние комплексы. Мы, конечно же, можем здесь использовать и трекер привычек, и личный кодекс. Но гораздо проще и эффективней будет изменить свой обычный маршрут с работы.

Еще одна частая ситуация с дневником — это отсутствие серьезных поводов для записи. В этом случае, если есть настроение, можно совершить «экскурсию в прошлое» и поразмышлять над старыми ошибками. Однако вполне допустимо просто наградить себя «выходным» за удачный день.

Поделиться:

Учиться на своих ошибках не так-то просто хотя бы потому, что многие не знают, как правильно это делать. Обычно весь алгоритм строится из двух простых шагов: совершить ошибку — а затем понять, что сделал что-то не так, и стараться больше этого не повторять.

Но это ложный путь, ведь в нём отсутствует осознание действия, нет движения к истинному пониманию проблемы и правильному её решению. И сегодня мы расскажем о нескольких шагах, которые помогут тебе более эффективно учиться на своих ошибках.

1. Пойми, что ты допустил ошибку

Самый первый и самый важный шаг — понять, что ты сделал что-то не так. Помни, что делать ошибки — это нормально, главное — признаться самому себе, что ты допустил оплошность (неважно, умышленно это было или случайно). На этом этапе пока что не важны причины и последствия, главное — уяснить суть: ты облажался.

Пришло понимание проблемы? Отлично, теперь нужно установить ограничение на количество повторных попыток, прежде чем переходить к устранению проблемы. Возможно, ты просто упустил небольшую деталь в не особо важном деле, до которой дойдёшь с определённой попытки, и дальнейшие действия не потребуются. Но для более серьёзных вещей требуется погрузиться немного глубже.

2. Найди причину ошибки

Далее, после понимания, что ты допустил ошибку, необходимо определить, что же стало её причиной. Выдели конкретное действие, которое привело к провалу. Возможно, оно станет причиной не только одной, но даже серии ошибок в дальнейшем.

К примеру, ты часто опаздываешь на работу. Ты понимаешь, что делаешь что-то не так, но в чём причина? Скорее всего, ты просто не следуешь графику или отвлекаешься на что-то либо же являешься необязательным человеком.

Другой пример — поиск работы. Ты пришёл на собеседование, после которого тебе отказали в трудоустройстве. Что стало причиной? Возможно, ты допустил какой-либо безобидный, на твой взгляд, комментарий, который менеджер по персоналу посчитал неуместным. Возможно, ты был не слишком вежливым, спешил с ответами на вопросы, твоя речь не соответствовала корпоративному стилю и так далее.

Понимание того, что стало причиной ошибки, поможет тебе в дальнейшем в схожих ситуациях не допускать подобных действий.

11 важных советов для тех, кто собирается на собеседование

3. Определи недостатки в своём мышлении

Легче всего найти их, когда поймёшь, на что ты надеялся, решая ту или иную задачу. Здесь следует разделить уже свершившуюся реальность на два момента: как ты себе представлял исход события и как всё произошло на самом деле.

Следует задать себе следующие вопросы:

— Были ли цели, которые ты ставил перед собой, разумными и достижимыми?

— Был ли ты точен в своих суждениях об имеющихся возможностях и предполагаемых сложностях?

— Правильно ли ты оценил ситуацию в целом?

— Не ошибся ли ты с выбором курса движения и методов достижения цели?

— Насколько логичным было выполнения плана действий?

Если хотя бы на один из перечисленных вопросов нельзя однозначно ответить «да», то следует более тщательно рассмотреть его и раскрыть.

4. Трезво оцени себя

Лучше всего сделать это как бы глядя со стороны других людей. Подумай о том, что ты сделал, принимал ли ты правильные решения, обязательно учитывай тот уровень осведомлённости, который был у тебя во время выполнения действия, приведшего к ошибке. Оцени свои сильные и слабые стороны, проанализируй подход. И обязательно определи, была ли у тебя возможность избежать ошибок. Таким образом ты сможешь увидеть всю картину практически беспристрастно, исключив бесполезную подсознательную жалость или ненависть к себе, и понять, что ты должен был сделать вместо того, что уже сделал.

И да, речь идёт не о том, чтобы признавать свои ошибки перед другими людьми, а именно о твоём личном понимании случившегося. Просто поразмысли над проблемой, оцени её со всех сторон — и тогда в будущем в аналогичной ситуации риск повторения провала будет гораздо ниже. По крайней мере, снизится вероятность допустить ошибку из-за лично твоих действий.

5 вещей, которые ты захочешь узнать о себе

5. Изучи опыт других

Учиться на своих ошибках невозможно без чужого подобного опыта, иначе как ты на сто процентов будешь уверен в том, что это был провал, а не просто какие-то небольшие и вполне обычные трудности на пути к цели? Узнай, как другие люди подходят к решению ситуации, похожей на твою. Да, скорее всего, ты не найдёшь точного решения проблемы, но зато будешь знать, какие факторы следует учитывать и в каком направлении двигаться для исправления ошибки.

Особенно это полезно в тех случаях, когда ошибка касается нескольких людей. Таким образом, в обсуждении проблемы ты покажешь осведомлённость и то, что ты рассмотрел суть вопроса и варианты его решения.

6. Прислушайся к мнению экспертов

Не зря говорится, что одна голова хорошо, а две — лучше. Помощь людей со стороны нередко помогает осознать, что же конкретно ты сделал неправильно. В таком случае посторонний человек сможет указать на твои ошибки максимально отстранённо (особенно полезно, если ты не можешь трезво оценить свои действия, как это нужно сделать в четвёртом шаге) и даже даст тебе ценную информацию. Но не всегда информация от обычного человека может быть действительно полезной, и если слышишь что-то вроде универсального совета из паблика «Вконтакте» или «Инстаграма», то его применение может даже помешать пониманию проблемы.

Поэтому лучший способ максимально эффективно учиться на своих ошибках — обращаться за советами к экспертам в той сфере, где у тебя возникли трудности. И это должны быть не какие-то условные «лидеры мнений», которые нередко выдают поверхностные знания за великую жизненную мудрость, а настоящий специалист, который добился реального успеха в своём деле.

7. Примени на деле то, что узнал

Теперь, когда ты узнал причину ошибки, нашёл недостатки в своём подходе, трезво оценил себя и обратился за помощью к уже имеющемуся опыту, попробуй подойти к проблеме с другой стороны. Необязательно исправлять ошибку сразу целиком. Раздели проблему на несколько отрезков и постепенно вноси коррективы.

После ты увидишь, что устранение одной ошибки даёт тебе понимание того, как решать другие аналогичные проблемы. Это как математика: зная конечный ответ на задание, но не понимая алгоритма, ты не сможешь решать аналогичные задачи.

И главное, помни, что совершать ошибки — это нормально, они неизбежны как часть богатого жизненного опыта любого человека. Успешного человека и неудачника в этом плане отличает только то, что первый понимает причину ошибок, умеет их решать, а главное, учится на них и в дальнейшем не допускает подобных ситуаций.

Как не позволить ошибкам сделать из тебя неудачника

Личные качества и навыки

Статья, опубликованная в журнале «Гарвард Бизнес Ревью Россия»

Учиться на ошибках — это стратегия

Эми Эдмондсон

21 октября 2011

Нужно извлекать уроки из своих промахов — это аксиома. Тем не менее компаний, которым это удается, наперечет. И дело не в нежелании учиться. Руководители большинства предприятий, за которыми я наблюдала последние 20 лет — а среди них фармацевтические, строительные, телекоммуникационные, финансовые, дизайнерские компании, больницы, даже подразделение NASA, отвечающее за проект многоразового транспортного космического корабля, — искренне стремились помочь своим людям учесть ошибки и сделать выводы на будущее. На анализ причин сбоев они тратят немало времени, но раз за разом я видела, что их старания ни к чему не приводят. И все потому, что у начальства превратное мнение об ошибках.

Руководители, с которыми я беседовала, считают, что неудача — это плохо. К тому же, они уверены, что учиться на ошибках — проще простого: призываешь людей подумать, что они сделали не так, и требуешь больше так не делать. А еще лучше — поручить кому-нибудь проанализировать случившееся, написать отчет и потом раздать его всей организации.

Это — неправильно. Во-первых, неудача — не всегда упущение. И важно различать, где упущение, где неизбежность, а где и полезный урок. Во-вторых, учиться на ошибках совсем не просто. В большинстве компаний не отработан сам принцип выявления и разбора неудач, и там плохо понимают, что стратегия предотвращения и анализа ошибок должна зависеть от типа производственного процесса. Компаниям нужны новые, более совершенные методы анализа, чтобы не обманываться поверхностными выводами («Мы неточно придерживались плана действий») и не заблуждаться на свой счет («Рынок попросту не дорос до нашего замечательного продукта»). А это значит, что надо отказаться от стереотипных представлений об успехе и усвоить уроки, которые преподносит неудача. Для начала руководителям неплохо было бы понять, чем опасны поиски виноватых.

Поиски козлов отпущения

Очень часто — в представлении большинства семей, организаций и даже народов — понятия «ошибка» и «вина» неотделимы друг от друга. Каждый ребенок в какой-то момент усваивает, что признаться в ошибке значит взять вину на себя. Вот почему так редко в организациях понимают, как важно совершать ошибки и учиться на них, и почему мало где сотрудники не боятся говорить о проблемах.

Я опрашивала руководителей самых разных организаций — и больниц, и инвестиционных банков. Все они пребывают в смятении: да, надо бы относиться к неудачам конструктивно, но ведь нельзя потворствовать наплевательскому отношению к работе. Если не ругать за ошибки, то где гарантия, что нерадивые подчиненные перестанут халтурить?

На самом деле, право на ошибку вовсе не отрицает, как многие думают, высоких стандартов работы. Чтобы понять, почему, изучите врезку «Причины неудач» — вы увидите целый их список.

Ошибки какого рода заслуживают порицания? На первом месте в списке — сознательное нарушение. В этом случае наказание оправдано. А если речь идет о невнимании, то нет. Того, кто не умеет или не хочет добросовестно работать, нужно поставить на место. Но если ошибка была совершена потому, что человек выдохся к концу слишком длинной смены, то виноват не он, а его начальник, утвердивший слишком напряженный график работы. И читая список причин, нам все труднее будет найти «состав преступления». А за неудачу, которой увенчался тщательно подготовленный эксперимент, и вовсе нужно хвалить, ведь она очень многое проясняет.

Когда я прошу руководителей изучить этот список и сказать, сколько сбоев в работе их организаций заслуживают порицания, они обычно говорят — от 2 до 5%. Но когда я формулирую вопрос иначе: за сколько ошибок людей наказывают, они же, помолчав или посмеявшись, называют другие цифры — 70—90%. А результаты этого самые печальные: многие неудачи не анализируются, и ценные уроки пропадают даром.

Ошибка ошибке рознь

Чтобы избежать «игры» в поиски виноватых и сформулировать действенную стратегию анализа и дальнейшего предотвращения ошибок, нужно понимать причины неудач и особенности производственных процессов. Конечно, сбои могут произойти из-за великого множества факторов, но в принципе ошибки делятся на три большие категории: предотвратимые, связанные со сложностью производственных процессов или возникающие в ходе экспериментов.

Предотвратимые ошибки. В эту категорию попадают действительно «плохие» ошибки. Они обычно связаны с нарушением технического регламента в рутинных процессах — на производстве или в сфере услуг. Там, где люди проходят профессиональную подготовку, они строго придерживаются правил. Там, где — нет, ошибки чаще всего случаются из-за разного рода нарушений, невнимания или неумения работать. В подобных случаях легко определить причину и понять, как ее устранить. Например, с помощью инструкций (как рекомендует в своем последнем бестселлере «The Checklist Manifesto: How to Get Things Right» гарвардский хирург Атул Гаванде, который возглавлял группу разработчиков Контрольного перечня вопросов ВОЗ по безопасности хирургических операций). Есть и другой вариант: прочная корпоративная культура вроде той, что существует в компании Toyota. Тут обязательно анализируют даже самые незначительные ошибки и делают ценные выводы, благодаря которым компания постоянно совершенствует рабочие процессы. Как хорошо известно всем, кто изучал опыт Toyota, когда работник сборочного конвейера обнаруживает брак или просто подозревает о его возможности, он должен дернуть шнур «андон» и остановить конвейер для устранения неполадки. Если проблема решается меньше чем за минуту, работа продолжается. Если нужно большего времени — конвейер, несмотря на неизбежные убытки, приостанавливают до тех пор, пока ошибка не будет исправлена.

Неизбежные ошибки в сложных системах. Многие ошибки объясняются непредсказуемостью рабочих процессов. Из-за непредвиденных проблем или человеческого фактора может сложиться ситуация, с какой прежде никто не сталкивался.

В какой очередности оказывать медицинскую помощь пациентам реанимационного отделения больницы? Как во время боя отвечать на действия противника? Как управлять быстрорастущим стартапом? Однозначных ответов на эти вопросы нет — все зависит от конкретных обстоятельств. А в сложных организациях вроде авиакомпаний или АЭС вероятность сбоя системы существует постоянно. Предотвратить серьезные неприятности можно, внедряя самые современные методы обеспечения безопасности и управления рисками, в частности, тщательно анализируя уже случившиеся ошибки. Но все равно мелкие технологические огрехи неизбежны. Считать, что это плохо, значит не только не понимать, как работает сложная система, но и мешать ей. Чтобы избежать крупной аварии, надо выявлять и исправлять мелкие недочеты. Серьезные врачебные ошибки в больницах чаще всего происходят из-за многих мелких, которые остались незамеченными и, наслаиваясь одна на другую, привели к печальным последствиям.

Умные ошибки при разработке инноваций. Неудачи, попадающие в эту категорию, можно с полным на то правом считать «хорошими». Благодаря им организация получает ценную информацию, которая помогает ей обходить конкурентов и обеспечивать себе дальнейший рост. Именно поэтому профессор менеджмента из Университета Дьюка Сим Ситкин называет их умными. Они происходят, когда результаты заранее предсказать нельзя, поскольку никаких аналогов не было и не предвидится и приходится экспериментировать. Изобретение новых лекарств, создание предприятий принципиально нового типа, разработка инновационного продукта, изучение потребительских пристрастий на абсолютно новом рынке — все это задачи, решение которых всегда сопровождается умными ошибками.

В таких случаях обычно говорят, что результат получен путем проб и ошибок, но это неправильно: ведь если речь идет об ошибке, значит, теоретически был известен верный результат. Грамотно ставя эксперименты, первопроходцы быстро совершают «хорошие» ошибки — и избегают глупых, потому что проводят только те эксперименты, которые действительно нужны и только в оправданном масштабе.

Это хорошо понимали руководители дизайнерской фирмы IDEO, когда формулировали концепцию новой услуги — разработку инновационной стратегии. Вместо того чтобы помогать клиентам придумывать новые продукты в рамках уже существующего ассортимента, а это в IDEO умеют делать блистательно, решено было сосредоточиться на создании новых линеек товаров — и тем самым изменить стратегический курс компании. Понимая, что опыта в новом деле еще нет, IDEO поначалу взялась за небольшой проект для фирмы, производящей матрасы, не объявляя публично о запуске нового предприятия.

Проект не удался (клиент не изменил свою товарную стратегию), однако IDEO сделала выводы. В частности, в команду, которой предстояло разрабатывать инновационную стратегию, набрали людей со степенью МВА, способных помогать заказчикам создавать новые предприятия, и стали приглашать менеджеров из фирм-клиентов. Сейчас новая услуга приносит IDEO более трети ее доходов.

Если вы признаете, что сбои в сложных системах и умные ошибки при создании инноваций неизбежны, это вовсе не означает, что вы снижаете планку. Готовность к неудачам вообще важна для любой организации, желающей учиться на ошибках. Но как бы то ни было, неудачи все равно неприятны людям, и от руководителей во многом зависит, сможет ли организация преодолеть этот психологический стереотип.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Создать организацию, в которой не принято искать виноватых, в которой люди не боятся ошибаться, а сами стараются выявлять недочеты и делать выводы, под силу только руководителям (см. врезку «Роль руководителя в создании психологически безопасной среды»). От них зависит, будет ли людей в случае сбоя интересовать суть случившегося, а не то, «кто это сделал». Поэтому важно постоянно фиксировать ошибки, мелкие и крупные, их анализировать и экспериментировать. Руководители должны правильно настраивать людей, объясняя им суть их работы.

Например, напоминать исследователям: «Мы занимаемся инновациями, поэтому чем быстрее понаделаем ошибок, тем раньше получим нужный результат». Как я выяснила, начальники обычно не понимают значимость этого неочевидного, но важного момента или недооценивают его. К тому же ошибка ошибке рознь, все зависит от конкретных условий. Скажем, статистический контроль, при котором анализ данных используется для оценки произвольных дисперсий, не годится для выявления и устранения случайных, незаметных сбоев вроде ошибок в ПО. При разработке инновационной продукции от него тоже пользы не будет. И хотя большие ученые интуитивно разделяют правило, сформулированное IDEO — «Чаще ошибайся, чтобы быстрее добиться успеха», — вряд ли оно приведет к успеху производственное предприятие. Как правило, работа предприятия выстроена преимущественно по одному типу, и это определяет отношение к неудаче.

Допустим, для автомобилестроительных компаний с их предсказуемыми, однотипными производственными операциями, ошибки — это то, что можно и нужно предотвращать. Но деятельность большинства организаций бывает разной по своей природе: это и рутинные операции, и работа сложных систем, и создание инноваций. Важно, чтобы отношение к ошибкам соответствовало типу работы. Все организации извлекают уроки из неудач, выявляя и анализируя их, а также проводя эксперименты.

Выявление ошибок

Серьезные ошибки, чреватые тяжелыми последствиями и большими издержками, заметить нетрудно. Но во многих организациях скрывают любые ошибки и до последнего пытаются утаить шило в мешке. На самом деле важно обнаружить сбой как можно раньше, пока он не привел к катастрофе. В сентябре 2006 года Алан Малалли возглавил Ford, куда перешел из компании Boeing. Вскоре он ввел новую схему выявления ошибок, потребовав от руководителей вставлять в свои доклады цветные метки: зеленые — если все хорошо, желтые — если есть тревожные симптомы, красные — если очень опасные; так делают во многих организациях.

Как рассказывается в статье журнала Fortune (2009), на первых совещаниях все менеджеры, к неудовольствию Малалли, появлялись с «зелеными» отчетами. Малалли напомнил подчиненным, что в прошлом году компания потеряла несколько миллиардов долларов, и прямо спросил: «Что, разве у нас все в порядке?» Тогда один из руководителей все же рискнул прийти с желтым отчетом: в нем говорилось о серьезном дефекте продукта, из-за которого, вероятно, начало серийного выпуска пришлось бы отложить. Воцарилась мертвая тишина. Малалли зааплодировал. После этого все стали приходить с «цветными» отчетами.

Эта история иллюстрирует всеобщую проблему: способов выявления ошибок настоящего и будущего множество, но их почти не применяют. Что касается ошибок текущей работы, то самые известные методы обнаружения недочетов — комплексное управление качеством и опросы покупателей. Методика HRO (High-reliability-organization, организация, которой удается избегать катастроф и аварий, обычных в отрасли из-за факторов риска или сложности бизнеса) позволяет предотвращать опасные сбои в сложных системах вроде АЭС благодаря ранней диагностике. В этом смысле образцом служит Electicite de France, которая эксплуатирует 58 АЭС: ее предприятия не просто соблюдают нормативные требования и дотошно выискивают в своей работе малейшие отклонения от нормы, но также немедленно и тщательно расследуют любые сбои и информируют о них остальные АЭС. Подобные методики применяют редко: мало кому, включая руководителей самого высокого уровня, хватает духа сообщить дурные вести начальникам и коллегам.

Один топ-менеджер крупной компании, производившей товары массового спроса, очень сомневался в целесообразности поглощения конкурента. Однако в состав руководства его включили, когда сделка уже готовилась. Чувствуя себя новичком, этот человек молчал, когда остальные топ-менеджеры с энтузиазмом обсуждали предстоящее приобретение. Много месяцев спустя, когда уже все понимали, что поглощение не оправдало ожиданий, руководство собралось обсудить, почему все повернулось таким неприятным образом. Каждый присутствовавший рассуждал о своем «вкладе» в провал. Новичок извинился перед всеми за молчание, объяснив, что, видя всеобщее воодушевление, не хотел «испортить песню». Изучая врачебные ошибки и прочие сбои в работе больниц, я обнаружила, что в одних отделениях медсестры с большей готовностью говорят о них, чем в других. Оказалось, дело было в руководителях среднего звена: в том, как эти люди реагировали на ошибки, поощряли их открытое обсуждение или нет, как отвечали на вопросы подчиненных, как держались — скромно или вызывающе, проявляли ли интерес к проблеме. Ту же картину я наблюдала и в других организациях.

Яркий пример (я изучала его больше двух лет) — взрыв космического челнока Columbia в 2003 году и гибель семи астронавтов (см. статью Майкла Роберто, Ричарда Бомера, Эми Эдмондсон «Опасность поджидает за углом» в «HBR — Россия» за декабрь 2006 года). Тогда во время старта от внешнего топливного бака корабля откололся кусок изоляционного покрытия. Видеокамеры зафиксировали, как он ударил по левому крылу шаттла. На этом месте образовалась трещина. Когда спустя 16 дней шаттл вошел в плотные слои атмосферы, в трещину попал газ, что привело к взрыву. На протяжении двух недель руководители NASA уверяли, что ничего страшного не произошло. Они не отвечали инженерам, которые требовали прояснить ситуацию — сфотографировать шаттл со спутника или поручить астронавтам выйти в открытый космос и проверить повреждение. В результате до самой катастрофы никто ничего не предпринимал. По иронии судьбы руководители проекта единодушно, хотя и необоснованно считали, что от них мало что зависит, и отчасти поэтому не сумели выявить сбой. Как показал анализ уже свершившейся катастрофы, ее можно было бы предотвратить. И очевидно, что по вине руководства в NASA не было соответствующих правил и процедур. Эта история учит, как важно объяснить всем в организации, когда нужно сообщать о провале эксперимента. Человеку свойственно надеяться на лучшее и стараться любой ценой избежать поражения, а корпоративная вертикаль власти только усиливает эти настроения, из-за чего организации не умеют правильно работать с ошибками. Поэтому и неудачные исследования порой финансируются намного дольше, чем следовало бы с научной и экономической точек зрения. Мы сорим деньгами, рассчитывая на чудо.

Пусть даже сами инженеры или ученые чувствуют, что проект обречен, но на то, чтобы официально признать проект провальным, иногда уходят месяцы. Опять-таки способ «лечения» — дешевый и не требующий много времени — известен: надо перестать воспринимать неудачу как крах и позор. Инновационная фармацевтическая корпорация Eli Lilly, например, с начала 1990-х проводит «вечеринки неудачников» — в честь грамотных, качественных научных экспериментов, которые не привели к положительным результатам. Вечеринки обходятся недорого, а вот повторное использование ценных ресурсов, особенно ученых, в новых проектах, причем не когда-нибудь потом, а в скором времени, может сэкономить сотни тысяч долларов, не говоря уже о том, что это приближает новые открытия.

Анализ ошибок

Когда ошибка выявлена, важно докопаться до ее истоков, не довольствуясь очевидными, поверхностными объяснениями. Это предполагает целенаправленную работу — еще лучше, если есть горячее желание найти ответы на все вопросы, — поскольку предстоит сложный анализ. Иначе нельзя гарантировать, что сделаны правильные выводы и применены все средства для устранения ошибки. Задача руководителей — следить за тем, чтобы организация не просто могла бы идти дальше, пережив неудачу, но и многому научилась благодаря ей. Почему работу над ошибками часто делают халтурно? Потому что это неприятно — копаться в своих неудачах, это бьет по самолюбию. Когда люди предоставлены сами себе, они предпочитают побыстрее поставить галочку или вовсе не проводить анализ. Кроме того, эта работа требует тщательного расследования, гласности, терпения, признания того, что одно и то же явление можно трактовать по-разному.

А менеджеры привыкают демонстрировать решительность, эффективность и активность — их хвалят и награждают именно за это, а не за то, чтобы они тщательно обдумывали каждый свой шаг. Вот почему так важна общая культура. Проблема, о которой мы говорим, не только эмоционального, но и когнитивного свойства.

Все мы невольно обращаем внимание на информацию, которая укрепляет нас в нашем мнении, а не опровергает его. А когда мы ошибаемся сами, то невольно преуменьшаем свою ответственность и виним во всем обстоятельства. Когда же мы разбираем чужие провалы, то поступаем наоборот. Нам всем свойственно видеть соринку в чужом глазу. По данным моего исследования, ошибки чаще всего анализируют довольно поверхностно даже в таких организациях, как больницы, где цена ошибки — человеческая жизнь. Редко где систематически разбирают врачебные ошибки или нарушения процесса лечения ради серьезных выводов. В ноябре 2010 года New England Journal of Medicine опубликовал статью об исследовании, проводившемся в больницах Северной Каролины. Оно показало: хотя становится все более очевидно, что тысячи смертей ежегодно происходят вследствие врачебных ошибок, лечение не стало безопаснее.

К счастью, есть блистательные исключения из этого правила, и они позволяют надеяться на то, что организации способны учиться на собственных ошибках. Есть Intermountain Healthcare, система из 23 больниц, которые обслуживают штат Юта и юго-восточную часть штата Айдахо. Там все отклонения от медицинских стандартов постоянно фиксируют и анализируют ради совершенствования этих стандартов. Врачам нравится это, потому что они могут отступать от протокола, если это действительно обеспечивает хороший результат, и обсуждать новые методы с коллегами.

Сделать так, чтобы люди не довольствовались объяснениями первого уровня (несоблюдение правил), а пытались докопаться до причин второго и третьего порядка, непросто. Этого можно добиться, например, создавая междисциплинарные группы из специалистов разных профессий, которые по-разному смотрят на вещи. Ошибки, истоки которых обнаружить особенно трудно, обычно возникают в результате множества событий, происшедших в разных подразделениях или на разных уровнях организации. Понять, что именно случилось и как не допустить подобного в будущем, можно, только подробно и всем коллективом обсуждая и анализируя ошибки.

Случившееся с Columbia несколько месяцев изучали ведущие физики, инженеры, специалисты в области авиации, представители командования ВВС и даже астронавты. Они убедительно сформулировали причину не только первого порядка — при запуске отколовшийся кусок изоляционного покрытия повредил переднюю кромку левого крыла шаттла, — но и второго. Они выяснили, что из-за жесткой иерархической системы и маниакального стремления руководства NASA соблюдать сроки инженерам всегда было очень трудно довести до сведения начальников информацию о сбоях, кроме самых вопиющих.

Поощрение экспериментов

Есть еще одно, третье, важное условие для того, чтобы организация училась на ошибках: нужно совершать их стратегически — в нужное время и в нужном месте, то есть по ходу подготовленных экспериментов. Ученые знают, что 70% опытов, а в некоторых фундаментальных науках и того больше, оканчиваются неудачей, хотя в конце концов их исследования увенчиваются успехом. Как они с этим живут? Прежде всего, ученые знают, что в науке ошибки — не случайность, а неотъемлемая часть работы. Во-вторых, они лучше всех понимают, что неудача может многому научить, а потому и тут надо обогнать конкурентов.

В противоположность им руководители, отвечающие за испытание нового товара или услуги (это — классический пример экспериментирования в бизнесе), как правило, с самого начала всеми силами стараются доказать, что все идет идеально. Но жажда успеха играет с ними злую шутку: сбои начинаются при запуске серийного производства. Очень часто пилотные проекты проводятся в искусственных условиях, далеких от действительности.

И получается, что эксперимент не выявляет недоработок. Когда только появилась технология DSL (цифровых абонентских линий), крупная телекоммуникационная компания, которую условно я назову Telco, без предварительной подготовки перешла на нее в больших городах — и загнала себя в тупик. Она не успевала обслуживать 75% абонентов. Люди нервничали, а в компании даже не отвечали на их звонки. Сотрудники недоумевали: как такое могло случиться с компанией, которая всегда славилась высоким качеством работы и которой всегда доверяли клиенты? Руководителей Telco ввело в заблуждение то обстоятельство, что небольшой пилотный проект, обкатанный в пригородах, прошел очень успешно. Но они не учли, что он проводился в условиях, сильно отличающихся от реальных. Для работы в проекте компания отобрала самых опытных и внешне самых представительных сотрудников, и охватывал он образованных, технически подкованных клиентов.

Но в городах совершенно новую технологию предложили людям с разным уровнем технической грамотности, у которых дома стояли разные компьютеры. Обслуживать таких потребителей оказалось гораздо труднее, и представить себе подобные проблемы Telco не могла до начала продаж. Конечно, нужно было бы обкатывать новую технологию иначе: с ограниченной, как в реальной жизни, технической поддержкой, на неискушенных пользователях — владельцах не самых современных компьютеров. Но тогда у пилотного проекта должна быть другая цель — не доказать, что в идеальных условиях все пойдет как по маслу, а выявить потенциальные риски (см. врезку «Планирование умных ошибок»). Конечно же, руководители проекта должны были бы заранее знать, чего от них ждут — успеха или быстрых умных ошибок.

Подводя итоги, замечу, что компании особой породы не просто выявляют и анализируют сбои, но еще планируют умные ошибки с одной очевидной целью: попробовать что-то новое и чему-то научиться. Это не значит, что руководителям таких организаций нравятся неудачи. Но они понимают, что опытов без ошибок не бывает. И еще они знают, что незачем проводить масштабные дорогие эксперименты, ведь обычно можно обойтись небольшим пилотным проектом, пробной обкаткой технологии или имитационной модели.

ЕСЛИ ВЫ не хотите, чтобы в вашей организации скрывали проблемы и чтобы в ней создавалась «питательная среда» для разного рода провалов, нужно научиться признавать свои и чужие недостатки, а это потребует от вас мужества. Надо сделать все, чтобы подчиненные не боялись говорить о проблемах, а вы не осуждали бы их за неудачи, огульно обвиняя людей в непрофессионализме. Гораздо чаще, чем мы думаем, ошибки возникают из-за сбоев в сложных системах, а если в организации не принято вести диалог, то она лишает себя возможности делать выводы и совершенствоваться. Опытные руководители знают, что нельзя жестко реагировать на ошибки. Ведь понять истинные причины сбоя и устранить их может только тот, кто умеет их анализировать. Но менеджеры, с которыми я имела дело в ходе своей исследовательской, преподавательской и консультативной работы, очень боятся, что терпимость к ошибкам может привести к халатности в работе и тогда неудач будет еще больше. Надо выкинуть из головы эту идею, что ошибки — это всегда плохо, и признать их неизбежность в работе современных сложных организаций. Успех ждет тех, кто обнаружит проблему, устранит ее и раньше всех сделает выводы. Тем же, кто только ищет козлов отпущения, рассчитывать не на что.

image

Извечная проблема в бизнесе — переплата за поглощаемые предприятия. В 2006 году закрылась в результате банкротства старейшая в мире компания Kongo Gumi, семейное японское предприятие, которое строило буддистские храмы. Оно просуществовало 1400 лет.

Причины неудач

Войдите на сайт, чтобы читать полную версию статьи